產(chǎn)品名稱:NIBSC標準品 05/112 低分子量肝素(分子量校準)

英文名稱:Low Molecular Weight Heparin for Molecular Weight Calibration (2nd International Standard).

品牌:WHO國際標準品NIBSC

類別:國際標準

| 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 貨期 | 銷售價 | 您的折扣價 |

|---|---|---|---|---|

| 05/112 | 1支 | 現(xiàn)貨 | 3080 | 立即咨詢 |

- COA

- COA

- MSDS

- MSDS

WHO 第二國際標準

【NIBSC 05/112 用于分子量校準的低分子量肝素】

1. 預(yù)期用途

用于分子量校準的第二個國際標準低分子量肝素,,編碼為 NIBSC 05/112,,包含從豬粘膜制備的凍干材料的等分試樣。NIBSC 05/112 用于分子量校準的低分子量肝素 制劑被WHO世界衛(wèi)生組織生物標準化專家委員會于2007年確定為用于分子量校準的第二個國際標準低分子量肝素,。

2. 注意

NIBSC 05/112制劑不適用于人類食物鏈中的人類或動物,。

該材料不是人類或牛的來源。與所有生物來源的材料一樣,,這種制劑應(yīng)被視為對健康有潛在危害,。應(yīng)根據(jù)您自己實驗室的安全程序使用和丟棄它。此類安全程序應(yīng)包括佩戴防護手套和避免產(chǎn)生氣溶膠,。打開安瓿或小瓶時應(yīng)小心操作,以避免割傷,。

3. 計量單位

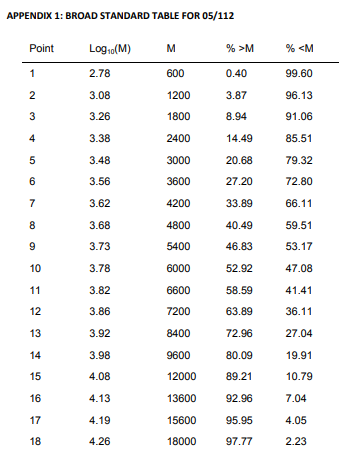

沒有與此標準相關(guān)的指定單位,。該標準由 10 個國家的 15 個實驗室根據(jù)用于分子量校準的第一個國際參考試劑低分子量肝素 (1) 進行校準。其特征見附錄 1 中的表格,。

4. 制備

生物材料原產(chǎn)國:丹麥,。

2005 年 6 月,將 251.3 mg 散裝材料溶解在 10 升注射用水中,。在 4°C 下將溶液分配到 10000 個安瓿中(填充體積的 CV 為 0.15% (n=136)),,編碼為 05/112。然后在通常用于國際生物標準的條件下冷凍干燥安瓿的內(nèi)容物,。凍干塞的平均干重(n=6)為23.5mg,,含水量為0.29%。

5. 儲存

未開封的安瓿應(yīng)儲存在 –20°C 或以下的黑暗中。 請注意:由于NIBSC 05/112 凍干材料的固有穩(wěn)定性,,NIBSC 可能會在環(huán)境溫度下運送這些材料,。

6. 材料的使用

重構(gòu)前不應(yīng)嘗試稱量冷凍干燥材料的任何部分

校準物旨在用于通過尺寸排阻色譜法(SEC,有時也稱為凝膠滲透色譜法 (GPC))測定低分子量肝素的分子量分布,。它可用于通過廣泛的標準校準(如先前校準物 (2) 所述)使用附錄 1 中的表中列出的分子量分布信息來校準色譜系統(tǒng),。 對于每個分子量 (M)表中給出了M以上樣品的百分比(%>M)和M以下樣品的百分比(%<M)。強烈建議使用專門的 SEC 計算機軟件校準色譜系統(tǒng)和計算低分子量肝素樣品的分子量,。需要注意的是,,用于分子量校準的第 2 國際標準低分子量肝素不適用于 Nielsen (3) 的方法。

7. 穩(wěn)定性

NIBSC 05/112參考材料保存在 NIBSC 有保證的溫度控制存儲設(shè)施內(nèi),。參考材料應(yīng)按照標簽上的指示存放在收貨時,。 NIBSC 遵循 WHO 關(guān)于其參考資料的政策。 WHO 的政策是不為其國際參考材料指定失效日期,。在被撤銷或修改之前,,它們在指定的效力和狀態(tài)下仍然有效。加速降解研究,,包括對儲存在高溫下的安瓿相對于儲存在液氮蒸氣(約 -150°C)中的安瓿進行效能評估,,迄今為止表明沒有活性損失。加速退化研究和實時監(jiān)測將在標準的整個生命周期內(nèi)持續(xù)進行,。

8. 參考資料

1. Mulloy B, Heath A, Behr-Gross ME (2007) Pharmeuropa Bio 2007(1):29-48

2. Mulloy B, Gee C, Wheeler SF, Wait R, Gray E, Barrowcliffe TW (1997)

Thrombosis and Haemostasis 77, 668-674

3. Nielsen JI, (1992) Thrombosis and Haemostasis 68, 478-480

陳經(jīng)理(銷售)

陳經(jīng)理(銷售)